分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

为推动经济高质量发展,缓解地方财政支出压力,未来五年中央财政支出比重将提高。

近期,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》全文对外公开。其中在部署财政工作时,要求“适当加强中央事权、提高中央财政支出比重”。

近些年受多重因素影响,地方财政收入增长乏力,而地方财政支出占比高,基层“小马拉大车”问题愈加突出,并衍生出地方债务负担重等系列问题。破解这一问题,除了增加地方自主财力外,关键一招正是让中央政府承担更多事务,减少委托地方代行的中央财政事权,进而提高中央财政支出比重,理顺央地财政关系。

中央财政支出占比较低

受经济增长放缓、物价楼市低迷、减税降费等影响,地方财政收入增长乏力,而民生、债务等刚性支出持续增长,地方财政收支矛盾不断加大,部分基层财政比较困难。

为了破解这一难题,去年党的二十届三中全会要求深化财税体制改革,建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系。其中又有两大关键举措,一方面是增加地方自主财力,拓展地方税源,适当扩大地方税收管理权限;另一方面是适当加强中央事权,提高中央财政支出比例。

简言之,一方面让地方政府有更多钱来干事,另一方面让中央政府干更多的事、花更多的钱,从而让地方政府少花钱。

这是因为目前财政支出结构中,地方财政支出比重较高,中央财政支出比重较低。

第一财经整理近十来年数据发现,全国一般公共预算中,中央财政本级支出占全国一般公共预算支出比重在14%左右波动,2024年这一比重预计为14.5%,较2023年略有提高。这也意味着地方财政支出占比常年稳定在86%左右。

地方政府只拿了约一半的全国一般公共预算收入,却要承担八成以上的支出,其中的缺口部分主要靠中央对地方转移支付和债务收入等来弥补。这也使得近年中央对地方转移支付规模突破10万亿元,同时地方债务负担较重。

粤开证券首席经济学家罗志恒认为,目前地方政府支出占比较高、支出规模大,在房地产收入大幅下行背景下地方财政困难,为此需要保持大规模中央对地方转移支付。但中央转移支付并不足以完全满足地方支出需求,因此地方政府不得不依赖于显性债务和隐性债务的结合来弥补财政缺口,导致地方债务高,隐性债务滋生。

“解决这个问题的重要抓手在于减少地方政府承担的事务,由中央政府承担更多职责,如此则无须过多转移支付,地方政府财力紧平衡状况也会得到缓解。”罗志恒说。

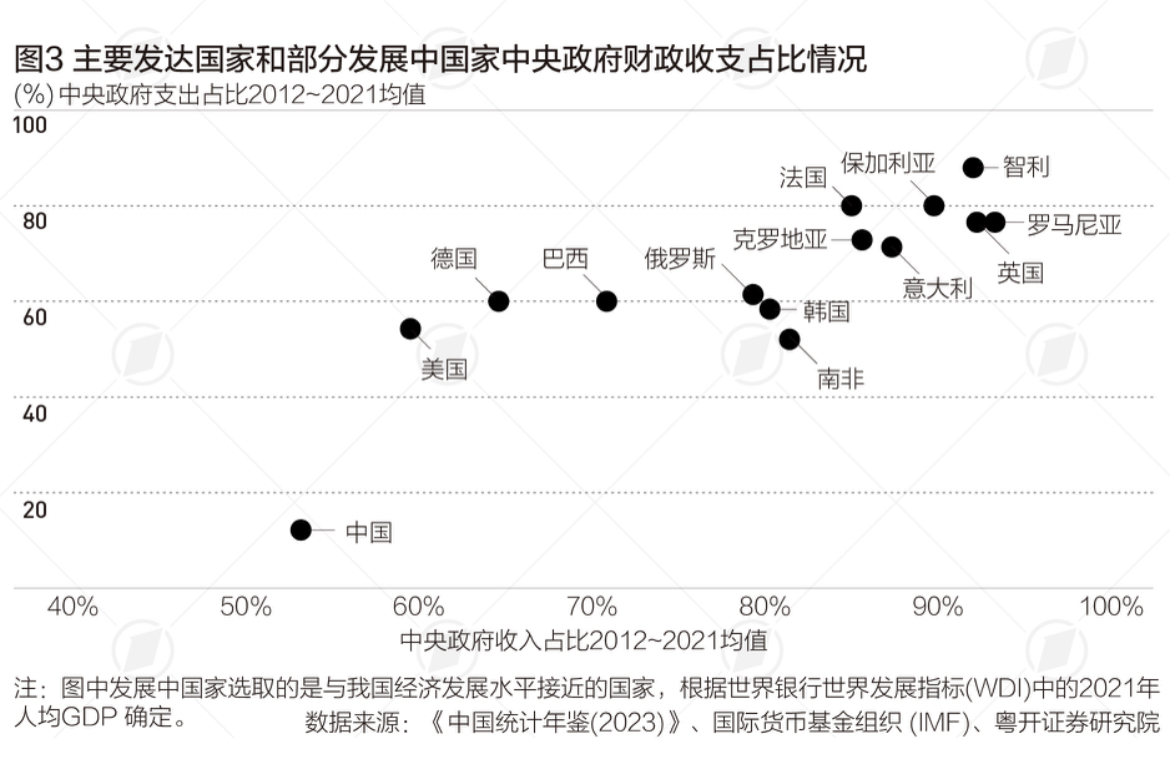

财政部原部长楼继伟今年撰文称,从全国财政数据中可以观察到,中央地方财政关系处于失衡状态。比如在支出责任上,成熟的市场经济国家中央支出占比普遍在50%以上,OECD(经合组织)国家平均为61%,我国的中央支出占比显然过低。出现这样的情况主要是中央和地方事权划分不合理,一些本来应由中央承担的事权确定为地方事权,或者模糊地界定为中央和地方共同事权。

罗志恒表示,中国目前已经进入高质量发展阶段,调节收入分配、促进区域均衡发展、构建全国统一大市场、提高并均衡社会保障、生态环保等事权等的重要性更加凸显,也要求中央政府支出比重提高。

增加中央事权,减少委托事项

目前大量事权属于中央与地方共同事权,也就是中央与地方共同干的事,从而需要共同承担支持责任,中央财政通过转移支付来承担这部分资金。而未来提高中央财政支出比重,显然部分事权需要划归中央财政或由它承担更多支出责任。

财政部数据显示,2024年中央对地方共同财政事权转移支付约3.66万亿元,2025年预计为3.86万亿元。

前述楼继伟的撰文认为,目前共同事权的划分标准不够清晰,划定原则也不够明确,甚至划分逻辑在不同事权间尚不统一,导致一些问题的出现。如将涉及全国统一市场的事权下放给地方管理,当地为了自身的利益常常放松管理。

他表示,以社会养老保险为例,该保险事关全国统一劳动力市场,应当作为中央事权,但长期作为共同事权。2018年起,城镇企业职工基本养老保险开始向全国统筹过渡,企业职工的养老金逐步由税务部门统一征收,但是标准和收入仍由属地的社保管理机构核定。为了保持本地的竞争力,各地核定的基数和标准普遍低于国家规定的标准。2022年提出要加快全国统筹,但需要一个不短的过渡期,最终要实现中央统收统支统一管理。

上海财经大学中国公共财政研究院副院长张牧扬告诉第一财经,目前高等教育、科技、公共卫生和退役军人等共同事权,相对而言具有较高的全国属性,并不限于服务地方居民,因此更适合作为中央事权。尤其是社会保障和就业支出中的退役安置、抚恤、退役军人管理事务等项目支出,完全可以作为中央事权。而高等教育、科技、公共卫生由于地方能受益,仍可以作为央地共同事权,但可以提高中央支出比例。

罗志恒建议,可逐步做实公共安全、食品药品监管、养老保险等中央事权。其中食品药品监督管理权等应尽快做实成为中央事权,否则会出现食品药品监督管理不足等问题。

自2016年起,中国启动了中央与地方财政事权和支出责任划分改革,其中一大改革要点正是适度加强中央的财政事权。不过从中央财政支出占比来看,2016年以后这一比重仍在14%左右徘徊。

罗志恒表示,上述适度加强中央事权的改革经过多年,但中央财政支出占比提高并未实现,这恐怕需要同步推动政府职能和机构改革,才能更好地让改革落地。强化中央事权,并非简单地通过转移支付等形式委托地方办事,而是中央要自己出钱、管人、管事,做好管理工作,这就需要考虑相关中央部门垂直化管理和实体化,避免“上级决策下级执行”“上级点餐下级买单”的局面。

党的二十届三中全会要求,中央财政事权原则上通过中央本级安排支出,减少委托地方代行的中央财政事权。不得违规要求地方安排配套资金,确需委托地方行使事权的,通过专项转移支付安排资金。

中国财政科学研究院研究员刘尚希认为,进入新发展阶段,面对辖区外部性问题增多、人口老龄化、人口流动、推动新型城镇化等情况,需要事权上移、支出责任上移,提高中央支出的比重,才能真正化解当前内生不确定性引发的治理风险。因此,当前央地财政关系改革应聚焦于制定具体方案来提高中央支出比重。

刘尚希建议,2030年中央本级的支出比例最好提高到30%~40%,这样有助于提高治理的效能,降低治理的成本,有助于推进国家治理的现代化,解决很多基层政府、地方政府解决不了的问题。

他表示,提高中央本级支出并不是简单的记账方式改变,这涉及中央各个部门的责权利的调整,牵涉行政体制改革。显然,这项改革不是仅通过财政部门的协调就可以推动的,需要中央层面牵头负责,改革实施才会比较顺畅。

中央财经大学公共财政与政策研究院院长乔宝云曾告诉第一财经,从国际经验来看,一般来说中央和地方收入占比六四分,而支出比例方面,中央大概为40%,地方60%。我国中央财政支出占比较低,主要跟国家行政体制有关系。未来提高中央支出占比,显然需要推进行政管理体制改革,而且改革要逐步推行,中央财政支出占比提高也是一个渐进过程。

近年来为了缓解地方财政压力,中央财政加大支出力度。

比如2024年全国两会期间,中国宣布从当年开始拟连续几年发行超长期特别国债。此后2024年和2025年中国分别发行了1万亿元和1.3万亿元超长期特别国债支持“两重”“两新”。此外,近年新增财政赤字也基本由普通国债承担,而非地方政府一般债券。今年国家出台了3岁以下育儿补贴,官方预计这项补助资金在1000亿元左右,而中央财政总体承担了约九成,以加大对地方支持。

财政部数据显示,2025年前10个月,中央一般公共预算本级支出约3.47万亿元,占全国一般公共预算支出比重约15.4%,较去年同期(约14.8%)略有提高。

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com

文章作者

专项债投向政府投资基金将超800亿,支持科技自立自强

政府投资基金加大力度支持科技创新,着力投长期、投硬科技

科学谋划好“十五五”时期上海经济社会发展,陈吉宁主持召开部分区及重点功能区主要负责同志座谈会

上海市委书记陈吉宁主持召开座谈会听取对“十五五”时期上海经济社会发展的意见建议。

坚定加速转型升级,精心谋划好“十五五”发展蓝图!陈吉宁在嘉定区开展专题调研并主持召开座谈会

毫不松懈抓好党的建设,团结带领广大干部群众努力完成全年目标任务。

展望“十五五”,资本市场有这些重头戏

“中国资本市场对外开放的大门只会越来越大。”

基建行业:如何锚定“十五五”的战略“靶心”?

“十五五”时期我国基建行业的发展逻辑将如何发生转变?如何在“十五五”的发展浪潮中抢占到新一轮基础设施行业的先机与红利?现代化基础设施体系都包括哪些关键维度?