分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

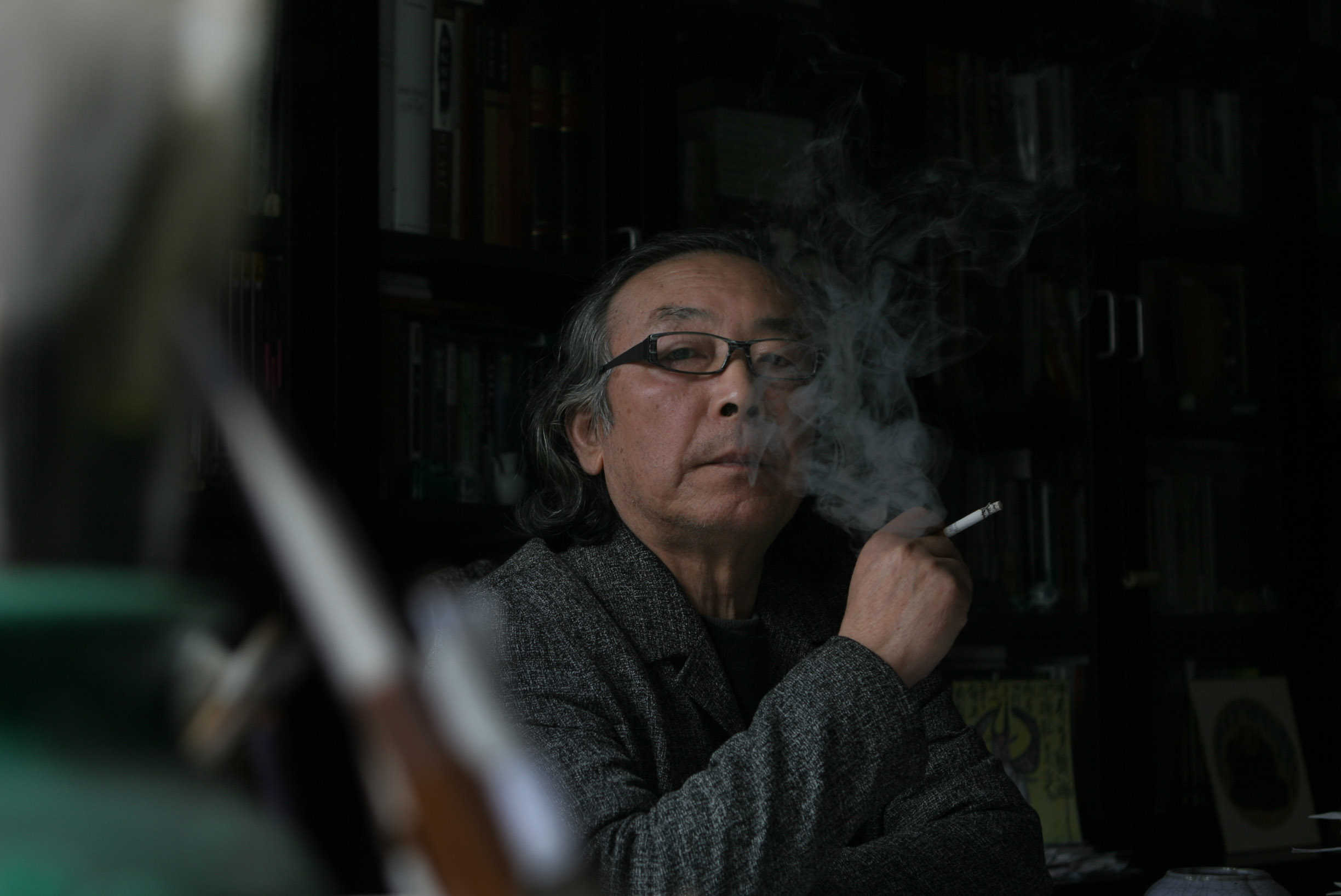

即将进入耄耋之年,家住北京的李奶奶却没有办法独立考虑自己的养老问题。78岁的她长年独自照顾两名心智障碍者——40岁的女儿和她年仅15岁的外孙女。随着自己的身体每况愈下,李奶奶开始考虑自己的积蓄能否兼顾自身养老和儿孙监护。

李奶奶一家三口所面临的托付难题,也是大龄心智障碍家庭所面临的共同挑战。

在中国,心智障碍群体约有1200万~2000万人,其中孤独症谱系人群约为1400万人。目前,社会公共服务和政府财政对于这类群体的支持往往聚焦于学龄前和义务教育阶段,当他们进入成年阶段而家长步入老年期时,家庭照护则面临“支持断层”。

近年来,以特殊需要信托(下称“特需信托”)为代表的金融业务逐渐发展,成为解决大龄心智障碍群体照护的创新工具。今年,在北京、上海等多地,不动产信托财产登记试点相继落地,意味着房产等非资金资产可通过进入信托,成为心智障碍者未来托付的保障。

北京市晓更助残基金会近日发布的《心智障碍者家庭现状与未来托付需求调研》(下称“调研”)显示,家长为心智障碍人士未来生活预算的费用平均为123万元,预计可维持平均生活周期为15年。近年来,特需信托在相关家庭中的知晓度达61%。不到3年里,有133位受访家长设立特需信托。

但特需信托的发展仍存在供需双方多重挑战。第一财经了解到,从供给方来看,特需信托服务利润微薄,有信托机构反映“不赚钱”且事务繁杂、落地周期长,且从“房产入托”到“房产变现”的流程和规则更待畅通。从需求侧来看,特需信托也面临“人财事”的三重困境——监护人难寻、难信、难做,社会监护仍在起步阶段;资金门槛仍然偏高,且涉及法律、金融等多方协调;安置的服务体系适配度低等。业界呼吁,作为未来托付的重要方案之一,特需信托还有待政府从顶层设计、系统构建方面进一步完善加强。

监护人难寻

目前,李奶奶已经将手头积蓄设立了特需信托。但她仍有多重忧虑:第一,孩子父亲已去世两年,加之离异后与双方亲属断了联系,未来如果自己突然离世,又找不到合适、可靠的亲属作为监护委托人,未来由谁启动信托服务?第二,特需信托缺少行业统一的标准,每家公司的启动条件和终止条款都不一样。在儿孙均是不完全民事行为能力人、信托公司既是商业化主体又是受托人的双重背景下,未来儿孙权益能否得到充分保障?

所谓特需信托,通常指由心智障碍等特殊群体的法定监护人、亲属等作为委托人,将财产或财产权交付给受托人(主要为信托公司),将心智障碍子女设置为受益人并为其设置相应的分配类型及条件,当条件达到时,受托人须按约定将信托收益定向用于受益人的生活保障、医疗康复等特殊需求,例如定期支付护理费、康复治疗费等。

2020年,深圳市残疾人联合会和深圳市地方金融监督管理局联合发布了《关于促进身心障碍者信托发展的指导意见》,此举被视为中国内地率先探索引入特需信托的地方实践。三年后,原中国银保监会于2023年发布《关于规范信托公司信托业务分类的通知》,国内官方首次提出“特殊需要信托”的业务类别。

广州市荔湾区和谐社会监护服务中心理事长蔡盛在接受第一财经采访时表示,特需信托发展与特殊家庭财务管理的认知提升密切相关。早些年,相当比例的特殊家庭甚至还没有“立遗嘱”的意识,近年来,有能力和意愿通过信托手段为孩子未来托养进行事先财务规划的特殊家庭逐渐增多。但特需信托的落地仍面临不少堵点。

“当前最大的堵点并非法律制度,而是找不到合适、可靠的监护人。尤其是当我们面对一些70岁左右的高龄委托人时,他们可能已经没有太多时间可以用来寻找监护人了,而周围同辈亲属也可能无力承担监护责任。”蔡盛说。

指定监护人是指由委托人指定,在委托人去世或发生意外后,对信托进行管理的人或机构。

蔡盛所描述的,正是李奶奶们所面临的困境。

根据前述调研,在安排心智障碍者监护人事宜时,不少家庭发现,血缘监护难找合适人选,亲属或不愿接手,或因为监护人连带责任压力大而望而却步。其中,分别有39%的被调研者反映“没有可以委托的亲属代为监护照护孩子”和“没有可信赖的角色代管留给孩子的财产”。

当传统的血缘监护逐步扩展到社会监护(专业机构、家长组织)时,家长们却无奈地发现,社会监护机构刚起步,与家长信任度低,且缺乏统一的职责与监督标准。

亦有业界人士认为,在一些已落地的特殊需要信托中,指定的监护组织没有得到民政授权,这可能是未来的一个法律隐患。

现有的社会监护也不能完全满足特殊家庭需求。根据调研,有28%的被调研者反映“‘老养残’家庭两代人的社会监护需求找不到可以委托的社会组织”。

家长对于社会监护组织愿意支付的资金意愿也不高。在缺少政策支持下,这进一步导致了社会监护组织生存压力大,专业性不足,难以成长壮大。“(家长)平均意愿支付费用为1471元/月。”调研中提到。

监护人和受托人的责任边界问题,则是特需信托落地的另一个关键堵点。蔡盛举例说,当委托人事先选定某社会托养服务机构作为心智障碍子女未来托养之所,但在委托人离世后,子女确实需要相关服务启动时,原先指定的服务机构却已倒闭,那么该由哪一方去帮助受益人变更服务提供方?这存在一定的模糊地带。

多地启动“不动产装入信托”试点后,为何说特需信托门槛仍然较高?

调研显示,特需信托的起步资金多为30万元以上。当前,对于特需信托产生兴趣的,多数家庭经济条件较好的心智障碍家庭,这些家庭的年收入超过20万元,月生活开支接近8000元。

但在此次调研中,六成以上心智障碍者家庭为中低收入小家庭,家庭平均月花费为5871元/月,其中43%花在心智障碍者身上。

调研还显示,当心智障碍者度过义务教育阶段后,有46%的20~39岁心智障碍者和34%的40岁及以上心智障碍者长期处于“在家”安置状态。

也就是说,成年心智障碍群体就业机会少、社会参与度低,他们难以给家庭财产作出贡献,却会让家庭面临常年的照护压力。尤其是对于家庭规模小、收入水平不高的心智障碍家庭而言,眼前的经济压力让他们无暇他顾,而这些家庭抗风险能力又相对较差,更加需要获得未来托付支持。

那么,如何让更多心智障碍家庭“够得着”特需信托的门槛?

根据中国人民银行2024年5月发布的《中国城镇居民家庭资产负债调查报告》,中国城镇居民家庭资产中的住房占比69.3%。一种业界设想是:如果能将房产和股权等非资金资产纳入特殊需要信托,可以极大拓展用于保护特殊需要人士的财产范围。

自去年以来,这种业界期待已逐渐变成现实。

2024年12月,北京市金融监管局会同北京市规划和自然资源委员会联合印发《关于做好不动产信托财产登记工作的通知(试行)》,在全国率先打通不动产信托财产登记路径。今年4月初,国投泰康信托和外贸信托分别在北京市通州区和昌平区的不动产登记中心进行了首次不动产信托财产登记。

5月,上海发布《关于开展不动产信托登记试点的通知》。在一个月后,当地有两单不动产信托登记案例成功落地。

“在不动产登记中心,对于进入信托的房产,其变卖程序如何?卖完房子的钱,如何承接、如何监管?”在蔡盛看来,在打通不动产进入信托的路径后,仍需进一步厘清房产变现的机制和程序问题。

信托税制改革也仍待跟进。

据证券时报报道,北京市通州区区长助理、区政府特聘专家林巍曾用通州区首单不动产信托案例进行了分析。该案例中的老人想把价值数百万的自住商品房转入信托时,税费的测算令人心惊:受让环节的契税是个人持有的三倍;持有环节每年需要额外缴纳房产税;未来处置时,即使住满5年、唯一住房,房产升值部分的所得税仍达20%。三项相加,与个人直接持有房产相比,信托的额外总税负达数十万元,这直接消解了普通家庭的保障能力。

因此调研中提出建议:“建议明确信托财产转移视同家庭内部传承,免征增值税,使多数以房产为主要资产的家庭可以放心设立特需信托。”

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com